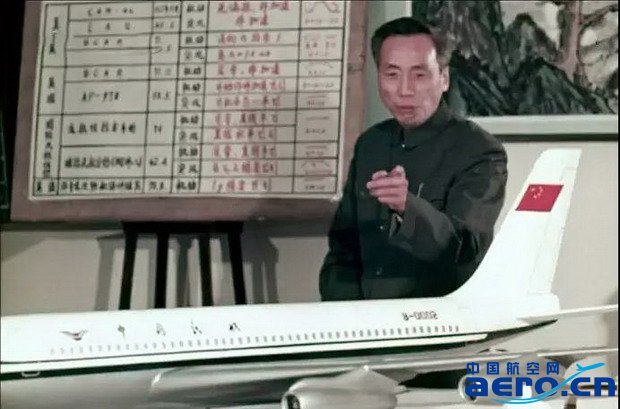

马凤山,上海,1979

那个年代,交大毕业、精通俄语、能拉会唱,不论带不带黑框眼镜,都是拔尖的人才。

轰6飞机的研制和改造,在马凤山调入西飞后驶入了快车道,并于1967年6月17日,完美地执行了中国第一次空投氢弹试爆的任务。轰6后来一直是中国空军的主力轰炸机,进入二十一世纪都极具战略意义,还曾远销伊拉克,其改进型轰-6K至今仍是中国中远程轰炸机的主力选手。

轰6研制成功后,中国事实上可以参考苏联的经验(将图-16轰炸机改成图-104客机),尝试制造民航客机。中央高层对此事密集表态,先是周总理1969年询问能否在轰六基础上搞喷气客机,后有毛主席在1970年视察上海,认为上海工业基础好,应该搞飞机项目。

领导的指示一句顶一万句,上海革委会立刻向空军航空工业领导小组申请搞大型客机,作为周总理出访的专机。在上海市、三机部(后来的航空工业部)和空军的推动下,项目以前所未有的速度推进,1970年8月,客机项目正式立项,被命名为“708工程”,后来改称运十项目。

中国航空工业的资源和人才,开始大规模向上海聚集。172厂、空一所、605所、西工大等单位的大批人才,被抽出来支援708工程,172厂(西飞)的马凤山被调来负责运十项目的技术工作,西安飞行试验研究所的所长熊焰被调来负责行政工作,程不时,赵国强等人也先后加入设计团队。

工业基础雄厚的上海,也是当时唯一能承担如此重任的地方:上海飞机制造厂负责飞机总装,上海第一汽车附件厂负责发动机制造,上海航空电器厂负责起落架制造,上海无线电二厂负责雷达制造……由它们牵头协调全国数百家单位,共同向工业皇冠上的明珠发起冲击。

新中国航空工业史上最宏伟,最曲折、最悲壮的一幕就此拉开,用诗人席慕容的一句诗来形容就是:

所有的结局都已写好 ,所有的泪水也都已启程。

运十项目的初衷,并非能够成熟商业运营的客机,而是定位为中央首长的专机。因此,在中央主要领导关怀下上马的运十项目,得到了全国上下大量的支持,用叶剑英元帅的话说:全国支援上海,上海支援全国,集中力量搞“708”。

中国航空网 www.aero.cn

航空翻译 www.aviation.cn

本文链接地址:商飞往事―中国商用飞机的崎岖之路(3)