中国当年的军工黑科技其实也不少

在后来的冷战时代,美苏两霸为了占得先机,也竞相开了更多的脑洞,什么四条履带的坦克、发射核弹的迫击炮、水上喷气式战斗机、子母飞机、地效飞行器……,竞相出笼。这些黑科技,不管有理无理,成不成功,似乎都是专属于那些老牌列强的,毕竟这也是要有人有钱有基础才能有的弄,而那时还很贫穷落后的中国,好像并没有资格去搞什么黑科技……

但事实并非如此,在新中国的历史上,中国的军工人在资源匮乏的情况下,依然出了一些脑洞,有些甚至造出了实物,虽然它们都没有能够成为解放军的制式兵器,但探索试错和技术积累的功用还是很大的,今天的某些现役装备中,就不难发现这些“中华黑科技”的影子。

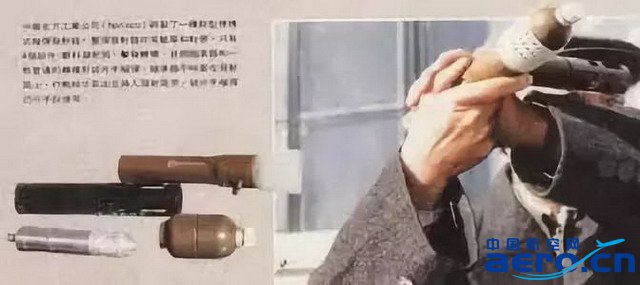

结构简单,成本低廉的手榴弹,是普通步兵手中威力最大的武器,但手榴弹要靠人力投掷,纯靠臂力,即使是便于发力的67式木柄手榴弹,立姿也就能扔三十多米,蹲姿卧姿的投掷距离就更小了。

▲这样的发射姿势,确实容易烧着自己

79式火箭手榴弹既可以“发射”也可以手投。用火箭发射时,将瞄准具从发射具上拧下,装成发射瞄具,然后手握一次性发射具,通过准星缺口瞄准目标即可击发。如果拧下风帽,拉出火绳,也能像普通手榴弹一样手投。

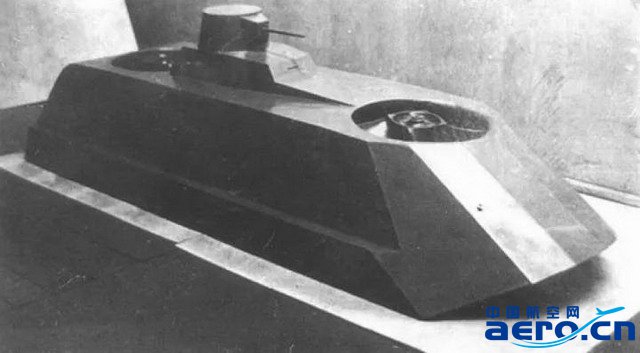

▲苏联的悬浮坦克还是以履带为主

气垫用于过沼泽

北理工很重视这项研究,部队也大力支持,专门提供了2台航空发动机供试验所用。经过一年多的研究,北理工师生造出了一个模型,并进行了试验,还参加过装甲兵组织的评比,并获得好评。但这个脑洞实在太大了,火力、机动和防护的均衡将大受影响,很难在工程层面上实现,所以也就停留在试验阶段。

▲真正的悬浮坦克可能应该是这样滴……

气垫船坦克....

▲从想象图看,强-6就像是F-16

和米格-23的合体

▲米格-23

研制开始之前,中国已经从埃及搞到了一架采用可变后掠翼的米格-23,还从南部地区获得一些美制F-111攻击机的残骸碎片,这种机翼后掠角可变的方案,好处是能让飞机在高低速条件下都具备良好性能,在当时很流行,于是成了中国模仿对象,强-6最终确定采用可变后掠翼方案。

▲强-六想象图(上),美制F-111攻击机(下)

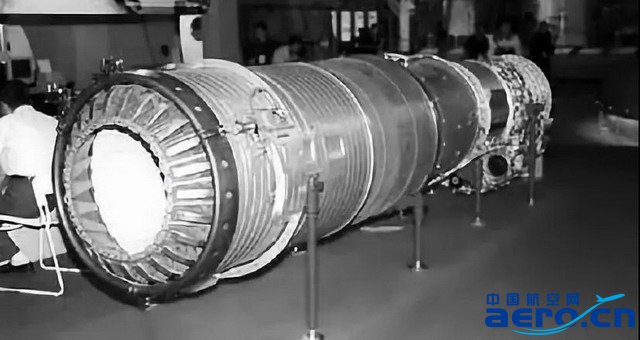

▲还是发动机问题……

但这些美好的愿景真实现起来可谓是困难重重——由于当时的工业基础不足,自制的变后掠翼机构比苏制原型要超重12%,严重影响了作战半径;可变后掠翼的控制系统要用到全新的电传动系统,中国在这方面几乎没有经验,进展缓慢;最要命的是,配套的涡扇6发动机迟迟无法定型投产,直接导致了强-6的夭折。

与此同时,西飞的歼轰-7方案虽然在技术上相对保守,却也更加现实,没有变后掠翼的累赘,还有引进的斯贝发动机可用,反倒成功了。以现在的角度看,强-6没有坚持下去有点歪打正着,因为如今变后掠翼被实践证明不是一个好的技术途径,后来的各国战机都没有再采用了。不过强-6的某些技术成果还是被用到了歼轰-7和歼-8改进型号上,以另一种方式获得了新生。

▲二战以后的各种垂直起降方案

英美苏法德都有研制

▲同一时期的苏联也曾设想过米格19弹射起飞的方案

1969年8月25日,航空工业领导小组在北京召开了“825会议”,将垂直起降飞机列为急需项目,次月正式下达了研制任务,代号为“四号任务”。601所和112厂共派出了156名技术人员,会同相关院校的30多人组成任务组,随即开始了紧张的设计工作,要力争在1971年的“七一”作为献礼飞上天。

▲四号任务想象图

对比一下其它国家的实例,就能知道这个速度会是多么不可思议——鹞式从提出概念到服役,花了十几年时间,苏联的雅克38也差不多,法国和德国的项目则是半途而废了。在紧迫的进度要求下,601所的设计人员全力以赴,在20个月内提出了在歼-6机身两侧加装升力风扇的总体方案,并继续向前推进。但当时的工业基础、材料科学及发动机等方面是个什么水平大家也都知道,根本不足以支撑技术跨度这么大的项目,研制进度受到了严重限制。

四号任务不仅进度非常缓慢,还因为占用了大量人力资源而极大的影响了歼-8的研制。1971年9.13事件后,601所向中央汇报,表示四号任务冲击正常科研太多,希望能够步入正轨。1972年3月25日,四号任务项目组召开了最后一次会议,做出了总结——“垂直起落飞机在我国缺乏基础研究和应有的技术储备,不可能于短时间内搞成……当前要遵循国家计划会议缩短战线,集中兵力打歼灭战的精神,解决空军最急需的作战飞机”。于是,四号任务从国家重点项目中撤下,改为预研项目,资源仍集中于歼-8的开发,实际上宣告了中国第一种垂直起降机项目的结束。

中国航空网 www.aero.cn

航空翻译 www.aviation.cn

本文链接地址:中国军工曾经也有不少黑科技?咱们差点就鼓捣出B-52了!?