打破边界的数据共享,在运行方面更是发挥着不可替代的重要作用。北京大兴机场运行中心(AOC)一层值班大厅有137个蜂巢式席位,遇到特殊天气,这里能够提前6小时~8小时组织会商,避免出现大面积航班延误。关舱门、撤轮挡等航班运行的58个作业节点的实时数据都在北京大兴机场A-CDM系统(机场协同决策系统)上一目了然,以此为依据,航企、空管、机场可以提前预判、智能决策。北京大兴机场信息管理部运行与安全业务经理王晓磊介绍,投运两年多来,北京大兴机场提前识别、主动干预“挽救”可能延误航班9000个,放行正常率提升了5%。

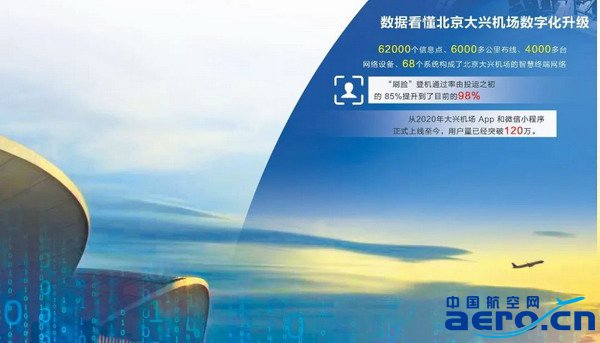

运营和保障是数字化转型的两个支撑底座,确保数据完整、安全同样重要。62000个信息点、6000多公里布线、4000多台网络设备、68个系统构成了北京大兴机场的智慧终端网络。任何一个节点出现问题,都会影响机场稳定运行。北京大兴机场信息管理部基础平台与网络安全业务经理陆宁介绍,“我们24小时进行监测,确保所有系统有序运行”。

“搭积木”让程序成本低 更好用

在数字化转型过程中,也面临“最后一公里”的瓶颈。在核心业务系统中增加功能,北京大兴机场发现了敏态应用的“事半功倍”。

敏态应用即零代码或低代码开发平台,主要是指通过少量编程或无需编程,快速建立和部署定制应用的开发平台。

制图/王世鑫

“像乐高积木一样构建系统和工具,让业务人员也可以像开发人员一样,根据实际工作需要搭建平台。”北京大兴机场信息管理部服务与商业业务经理李名杰形象地解释道,“这种轻应用是在软件需求增加、企业业务流程迭代加速、数字化人才缺口不断增大等背景下,采用标准化组件,通过拖、拉、拽等方式对部分定制化开发的替代。”

以旅客疫情防控信息发布为例。信息通过北京大兴机场App、微信小程序、网站和呼叫中心等渠道发布,涉及多系统、多部门、多厂商,沟通协调链条长。有时候赶上节假日,现有流程及响应速度不符合实际需要,就会给旅客出行带来不便。北京大兴机场信息管理部、航站楼管理部、服务品质部等部门运用敏态应用,实现了航站楼管理部接收信息、主责部门审批、信息管理部组织发布信息的线上快速协同,节省了大量时间。“省去了与开发人员沟通的麻烦,减少了沟通损耗,在搭建过程中也可以更深层次地思考旅客需求,优化完善流程。”李名杰说。

在北京大兴机场多部门协同下,敏态应用解决了多个系统的“最后一公里”问题,包括收入合约管理、设备终端巡查、物资领取、机房门禁授权申请、核酸检测线上预约、隔离区证件管理、值班宿舍申住管理等,降低了开发成本和门槛,实现了系统快速交付和迭代,消除了部门间的信息孤岛。在业务发生变化时,业务系统也能够实现快速重组,适应变化。

以客为本,久久为功,日日精进,保持领先。展望未来,信息管理部总经理高宇峰说:“在当前数字化转型的大背景下,北京大兴机场正在全面研究推进数字化转型理念在机场落地,不断提高业务发展战略与数字化技术的契合度。相信数字化转型将让北京大兴机场在发展过程中不断焕发新的活力,让这座备受瞩目的机场好中更优。”(中国民航报 记者韩磊 通讯员张红昱)

光●点

加快智慧建设脚步

赢得新优势

降低成本、提高效率、优化体验,近年来,数字化、网络化、智能化技术与民航行业深度融合,带来了积极成效。为推动行业数字化转型,民航局先后印发《中国民用航空局关于推动新型基础设施建设促进民航高质量发展的实施意见》《中国民用航空局关于推动新型基础设施建设五年行动方案》《中国新一代智慧民航自主创新联合行动计划纲要》《智慧民航建设路线图》等智慧民航建设顶层架构的纲要性文件,提出了“出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台”的发展目标。

转型方向有了,架构明确了,数字化转型成为民航各单位各部门当前面临的紧迫课题。然而,实践数字化转型,并非上线几个小程序那么简单。数字化转型,可以说是在数字化大环境中从思维模式到运行方式的全面转型,需要系统思维、全局谋划、持续发力,最终才能实现转型目标。

数字化转型涉及多部门协同,离不开系统谋划。数字化意味着高效和透明,数据、资源共享势必打破原来固有的工作架构,重塑管理流程和决策模式。对各单位各部门来说,既要顶住内部压力、打破壁垒,又要在改变人员工作惯性的同时确保运行有序,绝非易事。因此,数字化转型首先需要顶层设计发力。管理层的系统谋划、坚定推动和大力支持至关重要。企业管理者需要不断提升对数字化的理解和认识,不能仅仅把重点放在层出不穷的数字化新工具、新手段、新方法上,而应深入研究,清醒认识这些方法和工具,有针对性地制定战略规划并有序推进,让数字化转型实现“形神兼备”。

数字化转型事关长远、考验耐力,不是一朝一夕就能够完成的。因此,在数字化转型过程中,不能只关注短期利益,而应注重长期效益。在数字化转型初期,设备自动化、管理信息化将带来显著的效率提升。在此基础上,民航各单位各部门要全面推进运营管控精细化,实现战略决策数据化、科学化,努力推出个性化定制、网络化协同、服务化延伸等融合发展新模式、新业态,让数字化在行业内发挥最大效能。唯有因企制宜、久久为功,才能促进业务与技术深度融合,强化数字化创新能力,最终完成“华丽转身”。

特别需要注意的是,数字化转型不能忽略数据安全保障问题。要加强数字化转型过程中的数据安全保障,建立行之有效的技术防护体系和安全管理制度。在使用前,应做足准备,确保新模式与原有管理模式实现平稳过渡;使用期间,应对新模式进行全方位检验,做好系统日常监控和维护,查漏补缺,不断完善系统功能,进行周期性检查,确保相关系统安全有序运行。(中国民航报 记者韩磊)

(本文刊载于中国民航报2022年4月20日5版)