4、境内监控

卫星定位系统一般由三部分组成:空间星座部分,地面监控部分和用户接收机部分。其中,地面地面监控部分又由三大部分组成:监控站,主控站,注入站。

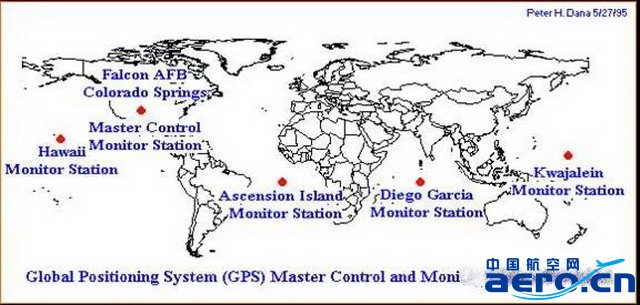

GPS系统在全球建 5个监控站,1个主控站和3个注入站以保证卫星运行,这些站都设在美国国土上,并且在全球分布很均匀。包括美洲大陆的美国本土,太平洋的关岛和夏威夷、印度洋的迭哥枷西亚以及大西洋的阿森松群岛。中国没法把监控站建到全球,所以中国在设计北斗系统时必须考虑到,地面监控部分只建在中国境内,就能够保证整个系统的正常运行。在境外建站也不是不可以,只是就算建了,也只起到提高精度的作用,绝对不能作为控制功能。这本来是北斗的劣势,境内监控是被逼出来的,没有其他选项,但现在成了北斗的安全优势,不用受制于其他国家。

如今中国境外的首个陆地遥感卫星数据接收站 “北极站 ”,将于今年在瑞典开工建设,预计两年建成。中国将在南美洲的阿根廷建造首个境外卫星跟踪站。从南美到北极,中国卫星产业开启全球化模式。

5、分步开通

6、局部加强,逐步成熟

理论上 GPS在全球的定位精度是相当的。北斗系统针对中国及其周边地区是特别加强过的,在国内卫星的几何条件比较好。单点定位的精度取决于两个方面:一是观测量精度,二是所观测卫星的空间几何分布。导航中用精度衰减因子 DOP 来表示卫星空间图形的贡献,包括:空间精度衰减因子GDOP 、位置精度衰减因子PDOP、时间精度衰减因子TDOP、平面精度衰减因子HDOP、垂直精度衰减因子VDOP、相对定位几何精度衰减因子RDOP。随着北斗全球系统逐渐成熟,DOP 越来越小,它在中国及周边地区的定位精度超过GPS也只是时间问题。“逐步成熟 ” 并不是一个托词,而是技术、理论上的进步。

(1)卫星数量增加。

GPS设计使用21+3颗卫星,即21颗工作卫星,3颗备用卫星。目前GPS实际已经使用了32颗卫星,卫星数量越多,就会得到越多的冗余数据,数据就越可靠,DOP值越小。北斗现在只有16颗,等北斗卫星的数量越来越多,也会得到更多观测数据,精度提升是必然的了。目前北斗芯片一般会支持 GPS,可能存在以下原因,第一是补充北斗系统的精度,第二是为了开拓市场(刚开始只支持北斗没人用啊)。这样的话芯片更复杂,功耗更高,开发难度更大。但也不能说全是坏处,目前兼容不同系统也是行业发展的趋势,GLONASS芯片一般也要兼容GPS,北斗芯片也有支持GLONASS甚至三个系统的。兼容系统,数据冗余更多了,精度更高,DOP小,这项功能做好了也会成为中国芯片厂商的优势。

补充一下,目前魅族MX4,MX4pro,小米4,华为G7,三星S5,NOTE4现在均已支持 GPS、GLONASS、北斗。可以看到,兼容三大导航系统已经是大势所趋,相信在不久的将来,兼容北斗的终端将会越来越多。

(2)改正模型优化。

与信号传播路径有关的误差有:对流层折射误差,电离层折射误差延迟误差,多路径效应,地球自转效应误差。这些误差是没办法完全消除的,只能不断减小。用于改进电离层折射误差延迟误差的Klobuchar模型就是根据长时间气象观测数据,构造出电离层折射随时间变化的经验公式。说白了就是猜出来的,不过是有水平,有数据支持,聪明的猜,才出来后进行试验验证,好用就留着,不好用就继续改。全球不同地区的电离层对流层都是不同的,这些公式是根据国外的观测数据构造的,用在中国自然会差一些,我们需要给北斗更多的时间累计观测数据,等待开发或优化更多的适合中国地区的改正模型。

(3)卫星轨道精度提高。

卫星的实际运行轨道肯定与设计轨道有一定的差距。伪距定位的原理是:采用距离后方交会的方法确定接收机天线的三维坐标。只有卫星轨道精度提高了定位精度才会高。卫星的轨道是通过监控站的观测数据拟合出来的,观测时间越久,累积的数据越多,拟合的轨道越精确。北斗缺少国外的观测数据,所以轨道精度在亚太地区较高,在国外的轨道精度会比较差。弥补这个缺陷也需要给北斗时间。再提一下地球静止轨道(GEO)卫星。GEO卫星相对地球做不到完完全全的静止,会有一定的漂移。而地球同步轨道只有一个,资源非常稀缺,国际上把这个轨道划分成了一小段一小段的圆弧,卫星只能在分配的范围内移动,否则可能与其他卫星相撞,所以每隔一段时间就需要调整GEO卫星位置。目前调整北斗采用的是脉冲式,只能按整次数来调整卫星的位置,不能是零点几次,所以可能出现多一次嫌多,少一次不足的情况。在后续发射的GEO卫星,调整卫星会改用连续式,想喷多少就喷多少,增强卫星控制能力与精度。一旦进行调整,之前的观测数据就会作废,需要重新累积数据。在调整卫星期间,那颗卫星处于失效状态,因为我们不知道它的具体位置,需要几天时间来重新定轨。但好在GEO卫星数量比较少(5颗),定轨比其他两种卫星容易一些,速度也比较快一些。其他两种卫星不存在这种情况,观测时间久了,拟合的轨道精度自然就提高了,直到它耗尽为止。

7、定位精度

北斗系统定位精度由水平25m、高程30m,提高至目前水平10m、高程10m,测速精度由每秒 0.4米,提高至0.2m,受时精度优于20ns,目前在中国及周边地区,北斗系统服务性能与GPS相当。许院士讲座时说,他们的实测精度(按中误差算)可以达到水平 4—5m,高程 5-6m的精度水平。许院士表示,北斗在刚投入使用就能达到如此精度,这连他们设计北斗系统的时候都没想到,已经非常满意了,而且北斗还有很大进步空间,精度还能进一步提高。

上述10m的精度,很多人认为应该是对亚太地区的平均精度。需要注意的是,北斗的平面精度与高程精度是基本相当的,而GPS系统的水平精度确实不错,但是它的高程精度是软肋,比水平精度差得比较多,一般1.5倍到2倍。

GPS定位精度可以达到mm级,这是能实现的,但是不能脱离限制条件而谈。卫星定位方法有很多种形式,如果按用户卫星测量设备在作业中的状态,可分为静态定位与动态定位,若按参考点的位置不同,可分为绝对定位和相对定位。差分技术是基于同步同轨性原理,使用已知点的基准站,计算出改正信息,再发送给流动站,进而改正流动站的瞬时位置。这是针对动态测量的技术,把定位精度由10-40m 提高到小于3m。精度达到mm级应该是静态的长时间的优质观测条件下的绝对定位。具体解释一下,静态,就是要专门建一个房子,专门建一个固定观测墩,这时三脚架精度已经不够,而且还容易被移动。长时间,就是24小时,365天不间断观测,这就肯定要保证有电源,而且要求还很高,不能断电,备用电源神马的一定要有。优质观测条件,就是要没有电磁干扰,没有高达建筑遮挡,人不能随意靠近GPS天线,附近不能有平静水面(会有多路径效应),没有大的山坡。不可或缺的是一台高精度,高稳定性,高品质的 GPS 接收机及其他附属设施(保存、处理数据等功能)。要满足这些条件只能远离城市,在有一定条件的农村,建一个永久的高精度观测站。不是随随便便就能满足这样苛刻条件的,建设和运行成本都非常高。北斗要这么观测,精度肯定也不是10m了,不要随便道听途说了一个数据就说比北斗强,请说明观测条件。特别说明一下,GPS系统使用的是WGS-84坐标系,北斗使用的是CGCS2000坐标系,所以二者的数值不能直接进行比较,需要进行坐标转换,而坐标转换一般会带来精度上的损失。精度是可以在各自坐标系下直接比较的,不用进行坐标转换。

8、促进整个制造业的升级

9、建设速度快