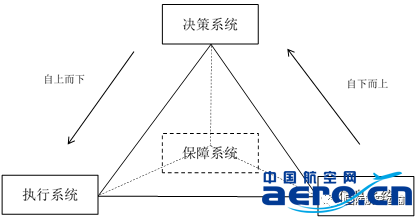

为应对疫情冲击,中国民航韧性提升需要形成非常态化的应急治理体系,包括决策系统、信息系统、执行系统、保障系统。

决策系统是中国民航应急治理体系结构中的核心,主要任务是制订疫情突发公共卫生安全事件预案,构建预案储备资源库,对疫情公共卫生安全事件的特征、扩散机制、潜在范围和影响程度进行预判,并以此为基础启动应急处理过程;从而对事件的处理做出及时的、具有前瞻性、针对性和可执行性的科学决策[3],以降低疫情冲击的损失并快速恢复。

图3:治理体系结构

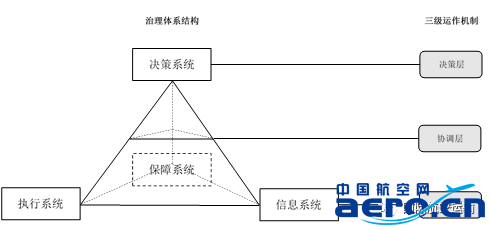

(三)治理机制创新

根据疫情冲击下中国民航韧性提升治理框架特点和中国民航应急治理体系结构,有必要形成决策层、协调层、工作层“三级运作”机制。决策层由疫情防控领导小组组成,负责具体决策政策的发布。工作层由涉及执行系统、保障系统、信息系统任务中的具体部门、企事业单位等构成,负责具体应急政策措施的落实。协调层由工作层单位负责人组成,负责系统内部各部门之间、系统外部相关部门之间的统筹协调工作。通过“三级运作”机制,保障中国民航应急治理体系的有效运行。

图4:治理框架“三级运作”机制

近年,全球性、突发性公共卫生安全事件频发,对中国民航业造成较大损失。为妥善应对此类不确定性冲击,增强民航业韧性,将非常态的应急治理纳入中国民航治理体系框架十分重要且必要。以疫情冲击为例,本文认为中国民航韧性提升的可能治理框架应注重政府治理、全球治理、协同治理和科学治理四个方面,构建包括决策体系、信息体系、执行体系、保障体系在内的治理体系结构,形成决策层、协调层、工作层“三级运作”机制。

中国民航韧性提升路径方面,本文认为应坚持政府治理主导下的“制度—行业—技术”三维联动,即形成以制度为引领,以行业为主体,以技术为支撑的联动发展格局,从而满足中国民航应急管理需求、行业发展需求、安全服务需求和科学决策需求。

一是制度层面。当前,要加快落实中国民用航空局冯正霖局长关于推进民航治理体系和治理能力现代化的总要求,为应对外部冲击、提高民航业韧性提供制度保障。加快将非常态的应急治理纳入中国民航治理体系框架,加强顶层设计,建立健全应急治理体制机制,强化应急决策的科学性和前瞻性,着重提升行业应急治理能力,为理念、人才、技术的现代化增加政策供给,为行业稳定发展制定一揽子扶持政策。同时,积极主动引领民航行业全球韧性治理。

二是行业层面。迅速恢复正常生产的动力来源于两方面:一是市场需求激增,二是安全的航空服务有效供给。疫情期间,旅客对于民航服务质量需求更高,应提高标准为旅客提供更加安全的服务,同时兼顾服务效率和增强服务体验。微观主体应根据市场动向调整航线、航班、运力结构,优化疫情期间和迅速恢复生产时的资源配置。

三是技术层面。注重大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在民航应急领域的应用,重点开展疫情冲击对中国民航业影响评价,包括行业层面和微观企业层面。利用新技术开展事前模拟、事中预测、事后评估,为决策层制定应急预案和颁布应急政策、扶持政策提供科学依据。